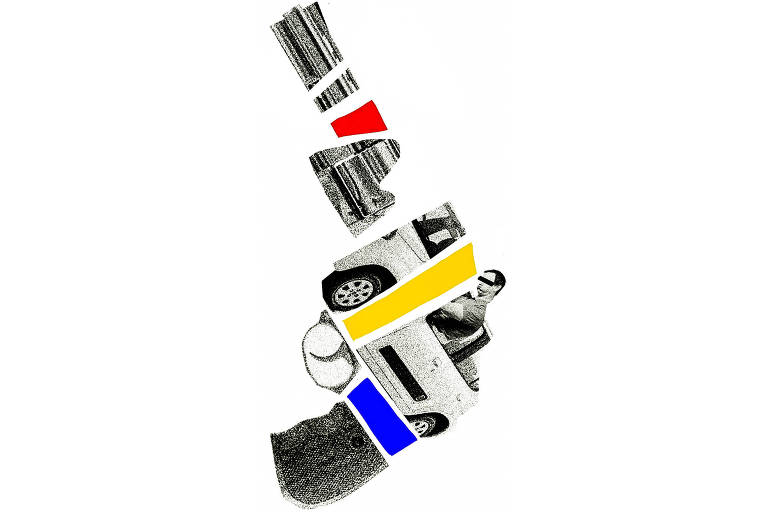

Em um ataque que pretendia

neutralizar um suposto reduto de guerrilheiros vietcongues, o Exército

americano matou neste sábado (16) centenas de civis vietnamitas1, incluindo mulheres, idosos e crianças, em uma área rural do Vietnã do Sul, a cerca de 700 km ao norte de Saigon2.

1)

O massacre foi inicialmente noticiado como uma bem-sucedida batalha em

que foram mortos 128 guerrilheiros. O caso foi acobertado em diversas

instâncias do Estado americano por mais de um ano, até ser revelado em

novembro de 1969 pelo jornalista Seymour Hersh, que venceu o Prêmio

Pulitzer

2) Hoje Ho Chi Mihn, era então capital do Vietnã do Sul

O número de mortos pode chegar a 500. O massacre é o maior da história das Forças Armadas dos EUA3.

3) O recorde nunca foi quebrado

Em

muitos casos, os soldados enfileiraram os locais e os lançaram em valas

antes de matá-los. Houve tortura e estupros. Habitações foram

destruídas; animais, mortos; e poços d'água, contaminados.

O

massacre não foi maior devido à intervenção de um piloto de helicóptero

americano contra seus próprios colegas, em favor dos civis.

A

matança de três horas e meia se concentrou em My Lai, uma das partes do

vilarejo de Son My, próximo ao litoral sul-vietnamita. O ocorrido se

choca com os princípios da Convenção de Genebra, dos quais os EUA são

signatários, que exigem tratamento humano de não combatentes. O

regulamento do Exército prevê punição de comandantes de tropas

envolvidas em atrocidades.

Tamanho número de mortos em tempo tão exíguo só encontra

paralelo recente na Segunda Guerra Mundial (1939-45), na Guerra da

Coreia (1950-53) e no próprio Vietnã —mas em atos praticados até agora

pelas tropas comunistas ou, do lado lado da aliança liderada pelos EUA,

pelas forças da Coreia do Sul.

O ataque tem

potencial de comprometer o apoio da opinião pública dos Estados Unidos à

guerra no Vietnã, conflito que se arrasta desde a década passada, com

expressivo aumento da presença americana nos últimos anos em apoio ao

sul capitalista.

Ainda sem vitória definitiva no

horizonte, as tropas enviadas por Washington têm penado mais do que o

imaginado diante do Exército do Vietnã do Norte comunista e dos

guerrilheiros vietcongues no sul.

A situação se agravou a partir do último dia 30 de janeiro, quando norte-vietnamitas e vietcongues lançaram ofensiva sobre o sul4, incluindo Saigon. Inicialmente surpreendidos, os EUA e seus aliados têm recuperado terreno.

4)

Embora derrotada, a ofensiva do Tet contribuiu para que 1968 fosse o

ano mais letal da guerra para as tropas americanas e representou uma

virada do conflito junto à opinião pública dos EUA, que passou a

questionar as chances de vitória e o propósito da permanência do país na

guerra do sudeste asiático

Foi nesse contexto de busca de represália que tropas integrantes da 23ª Divisão de Infantaria do Exército dos EUA,

5a

Americal Division, chegaram a My Lai. Apelidados de "guerreiros da

selva", os membros da divisão estão sob o comando do major-general

Samuel Koster

6, em ascendência nas Forças Armadas.

5) Criada em 1942 na 2ª Guerra, foi desativada em 1971

6) Veterano

da 2ª Guerra, foi acusado de acobertar o massacre, mas caso foi

encerrado. Teve patente rebaixada e se aposentou em 1973. Morreu em 2006

O massacre teve à frente um dos subgrupos da divisão, a companhia Charlie, chefiada pelo capitão Ernest Medina7.

7)

Absolvido em corte marcial em 1971, comemorou manifestando "fé na

Justiça militar". Deixou o Exército pouco depois. Tem hoje 81 anos

No

Vietnã desde o fim do ano passado, a Charlie reunia até My Lai 38

baixas, com 5 mortos, diante de ataques surpresa dos vietcongues e de

explosão de minas.

Seus membros se frustravam

com a falta de combate direto contra um inimigo fugidio —após sua

ofensiva perder força, os guerrilheiros voltaram à tática de atacar

pontualmente e se esconder.

Além disso, o clima

de desconfiança entre americanos e civis sul-vietnamitas é mútuo. Os

primeiros veem simpatia pró-vietcongues nos segundos, que sofrem com

destruições e violências cometidas pelas tropas dos EUA.

Na véspera do ataque —e após um funeral de um militar americano

morto— o capitão Medina disse a seus subordinados que a batalha do dia

seguinte prometia ser dura, contra um inimigo bem protegido e

numericamente superior. Eram prováveis muitas baixas do lado dos EUA,

disse. Ordenou que a área de My Lai fosse vasculhada e o vilarejo,

destruído.

Segundo alguns dos comandados, Medina

teria especificado que todos os vietnamitas encontrados deveriam ser

mortos. Ele nega ter dado tal ordem e rechaça testemunhos de que

participou pessoalmente da matança.

A escolha da

área de ataque se baseou em informação incorreta do setor de

inteligência de que ali estava refugiado o 48º Batalhão da Frente de

Libertação Nacional, nome oficial dos vietcongues. Na verdade, o

batalhão estava escondido em uma região montanhosa a 65 km dali.

Em

outro erro de informação, vindo da CIA, o Exército concluíra que os

vietnamitas presentes em My Lai que não fossem vietcongues deixariam a

aldeia até as 7h em direção a um mercado. Quem ficasse era suspeito de

simpatizar com os guerrilheiros.

Todas essas premissas basearam os planos de ataque do tenente-coronel Frank Barker, superior de Medina8.

8) Morto em um queda de helicóptero em jun.1968, foi postumamente condecorado pelo Exército

Para

o soldado Charles Gruver, o objetivo estava claro: "Entrar e destruir a

coisa toda, mulheres, crianças. Eliminar, incendiar o vilarejo. Tudo

que fosse vivo. Apenas matar, exterminar"9.

9) Em depoimento à comissão de investigação, em 1970, e a reportagem do jornal Sunday Oklahoman, em 1972

CARNIFICINA

Por volta das 7h30, a artilharia iniciou o ataque. À distância, o coronel Oran Henderson, 10chefe da 11ª Brigada de Infantaria, observou sem preocupações com vítimas civis.

10) Acusado

de abandono do dever por não ter investigado o massacre, foi absolvido

em 1971. Em depoimento, disse entender que My Lai era um complexo

altamente protegido para abrigar vietcongues, não havendo limites para

efeitos colaterais. Aposentou-se em 1974. Morreu em 1998

Há

relatos esparsos de tiros vietnamitas disparados durante o desembarque

da infantaria, mas no geral a chegada dos soldados foi tranquila, ao

contrário do esperado. Testemunhas locais disseram que os vietcongues

que estavam no vilarejo foram embora antes do ataque.

Ao

chegar, os americanos notaram que não se confirmara a previsão de que

os civis estariam ausentes. Muitos tomavam o desjejum. Soldados miraram

então em quem estivesse ali, mesmo sem perfil militar. Famílias foram

executadas ao deixar esconderijos ou explodidas dentro deles.

"Foi uma carnificina completa", relatou o fotógrafo do Exército Ronald Haeberle11, que registrou o ataque. Também acompanhou a ação o repórter oficial Jay Roberts.

11)

Entregou as fotos ao jornal The Plain Dealer, que, contra pressões do

governo, publicou-as em 20.nov.1969. Mais registros foram publicados na

revista Life. Investigado por acobertamento, disse não ter repassado as

imagens a superiores por temor de que fossem destruídas

Uma

mulher foi metralhada com um bebê no colo. Meninos foram mortos ao pedir

comida aos soldados. Um militar tentou forçar uma mulher a fazer sexo

oral enquanto apontava uma arma na cabeça do filho de quatro anos dela.

"Foram tantas pessoas mortas que é difícil lembrar como exatamente algumas delas morreram", contou o soldado Harry Stanley.

Papel crucial na matança teve o tenente William Calley, 12à frente do mais brutal pelotão a adentrar My Lai.

12)

Na única condenação pelo massacre, foi sentenciado em 1971 a prisão

perpétua pelo assassinato de 22 civis vietnamitas. Sob prisão

domiciliar, ganhou liberdade condicional em 1974. Parte da opinião

pública o viu como bode expiatório do episódio. Em 2009, desculpou-se

pela primeira vez: “Não há um dia em que eu não sinta remorso pelo o que

aconteceu naquele dia em My Lai”. Tem hoje 74 anos

Subordinados

relataram as ordens de Calley para que civis, inclusive crianças,

fossem mortos, tratando com agressividade os soldados que resistiram a

participar.

"Se ficarmos no Vietnã mais dez

anos, se seu filho for morto por esses bebês, vocês vão chorar para mim:

'Por que você não matou esses bebês aquele dia?'", disse Calley.

"Pessoalmente, eu não matei nenhum vietnamita. Eu representava os

Estados Unidos."

Um dos soldados, Gary

Roschevitz, sobre quem recaem alguns dos relatos mais brutais, ordenou

que mulheres tirassem as roupas antes de matá-las com um lança-granadas.

Em 27 de novembro de 1969,

Folha publicou reportagem após massacre vir à tona.

SALVAMENTO

Sobrevoando a área depois das 9h, o piloto de helicóptero Hugh Thompson13 observou

que algumas das pessoas lançadas à vala estavam vivas. Também viu

soldados caminhando tranquilamente e civis sendo executados.

13)

Sua denúncia sobre o massacre foi inicialmente considerada falsa pelo

coronel Henderson. Passou a ser deslocado para missões perigosas e sem

apoio até seu helicóptero ser derrubado em um ataque e ele sofrer

fraturas. Seus testemunhos contra colegas militares lhe renderam

inimizades. Aposentou-se do Exército em 1983. Em 1998, foi condecorado

por ato de bravura. Morreu em 2006

Contou ter pensado no que

ouviu sobre os assassinatos nazistas e que não era possível que

americanos estivessem fazendo o mesmo. "Deveríamos ser os mocinhos."

Pousou

o helicóptero e cobrou satisfações de Calley, que desdenhou de sua

preocupação com os civis. Relatou via rádio o que ocorria.

Ao

ver um grupo em perigo, pousou sua aeronave entre os vietnamitas e os

soldados. Com sua equipe de armas em punho, escoltou civis para uma área

segura.

O massacre terminou após as 11h, quando o capitão Medina anunciou uma pausa para o almoço.

Só

três combatentes vietnamitas foram mortos, ainda no ataque inicial da

artilharia. Três armas foram apreendidas. Do lado americano, um soldado

se feriu ao tentar limpar uma arma. Deu um tiro no pé.